内地赴香港买保险持续降温,去年下跌三成行业动态

3月12日,香港保监局公布的2017年香港保险业临时统计数据显示,2017年全年,香港保险业毛保费总额为4896亿港元,同比上升9.1%。其中,长期有效业务的保费收入总额同比上升9.5%至4415亿港元,长期业务新造保费收入按年跌15.7%至1563.75亿元,一般保险业务毛保费同比增长5.5%至481亿港元,净保费同比增长5.1%至331亿港元。

虽然毛保费和净保费都较去年有所增长,但整体承保变现却由2016年的盈利16亿港元转为2017年的亏损7.92亿港元。香港保监局对此表示,亏损主要是由于与台风天鸽相关的财产损坏项目以及雇员补偿业务和汽车业务承保亏损所致。

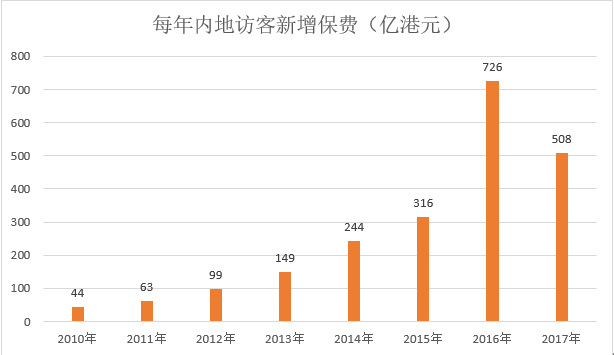

至于向内地访客发出的保单,新造保单保费在2016年上演过山车式增长后,在2017年间逐步下降至平稳水平。2017年全年新造保单保费同比下跌30.1%至508亿港元,占个人业务的总新造保单保费的32.6%。但单第4季,内地访客新造保单保费为103.14亿港元,按季升2.1%,连跌3季后首次实现回升。

随着国民收入水平的提高,对保险需求不断增长,而与内地保单相比,香港保单有着价格低保障范围广、收益高、重疾险理赔简单等的优势。另一方面,由于人民币汇率波动较大,出于对人民币贬值的预期,部分人打算通过购买港险的方式把资金转到香港。这都加速了香港保险业的野蛮生长,并使其内地访客新增保费在2016年实现了翻倍式的跨越,香港保险代理也一度成为众人羡慕的“捡钱”职业。

而随着人民币汇率逐渐企稳以及外汇管制政策趋严,香港保险的吸引力逐渐下降;加之中国大陆保险“回归保障本源,重塑保险监管”的趋严模式,保险产品逐渐规范化,各大险企为提高自身竞争力不断推出高性价比产品,香港保险原有的优势不再,保险代理“疯狂捡钱”的日子也一去不复返了。

此外,“连夜雨”偏逢“屋漏”,结束了香港保险业不太景气的2017,近日香港保险又被媒体曝出“保险中介代缴保费不规范”的问题。受交通、时间等的限制,多数内地客选择通过给保险代理人现金或转账的方式缴纳香港保费,然而投保之后,保险中介的保单跟踪和缴费服务常常不到位,到续保时常出现中介“微信失踪”的问题,致使投保人变得“被动”。而且,专家指出,这种缴费方式所引起的汇率纠纷、金钱损失和诈骗均不受保护。这进一步削弱了香港保险业的优势。

今年两会期间,全国政协委员、友邦香港区域执行总裁容永祺建议:允许香港寿险公司以试行方式在粤港澳大湾区设立服务中心,为已购买香港保险产品的内地居民提供服务,并为内地保险公司的管理和营运提供参考。这或许将成为香港保险业进一步发展的契机。

(实习编辑张彩霞)